-

2024.03.05

藤井寺でインビザライン矯正がおすすめの歯科医院11選!自分に合った選び方も解説【

「藤井寺駅周辺でインビザライン矯正をするならどこの歯科医院がいい?」「自分にぴったり合う理想的な歯科医院を選びたい」「インビザライン矯正

詳しく見る

-

2024.02.07

ダイヤモンドプロバイダーに認定!!

インビザラインダイヤモンドプロバイダー 上位わずか1%!インビザラインのダイヤモンドプロバイダーに認定! 当院の

詳しく見る

-

2023.10.26

【商品紹介】ニールメッド株式会社 サイナス・リンス サイナスミスト

近年注目されている「鼻うがい」とは? 鼻うがいとは、⿐腔内に洗浄液を注入することで内部に溜まったウィルス、花粉、細菌などの異

詳しく見る

-

2023.10.24

【商品紹介】株式会社アステップ 竹歯ブラシ

竹歯ブラシとは? 竹歯ブラシは、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みとして、株式会社アステップが開発

詳しく見る

-

2023.10.17

【商品紹介】株式会社DropStone CBD TOOTHPASTE

CBD TOOTHPASTEとは? 「麻の力で私たちの明日を輝かす」がコンセプトの国内CBDブランドCBDブランド「

詳しく見る

-

2023.10.04

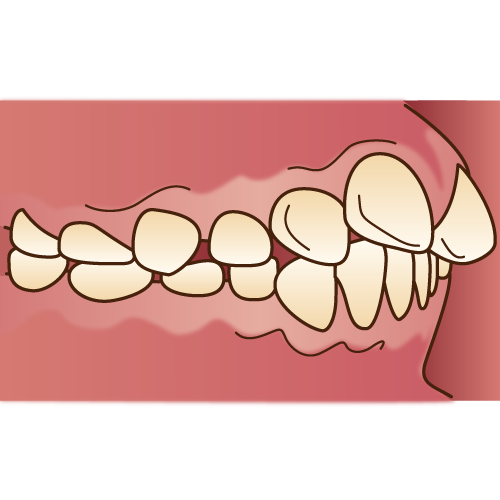

マウスピース矯正(インビザライン)で出っ歯は治せる?!出っ歯で悩んでいる方にオス

こんにちは! 大阪府羽曳野市 医療法人えみは会 加藤総合歯科・矯正歯科 理事長 加藤直之です。 「出っ歯」は日本人に多く見られる歯並びで

詳しく見る

-

2023.09.13

マウスピース矯正(インビザライン)で抜歯は必要?必要な場合の症例や抜歯をするメリ

こんにちは! 大阪府羽曳野市 医療法人えみは会 加藤総合歯科・矯正歯科 理事長 加藤直之です。 患者様の中には「歯科矯正は歯を抜かないと

詳しく見る

-

2023.08.30

【商品紹介】プレキシオン株式会社 プレキシオン3Dエクスプローラー PRO

プレキシオン3Dエクスプローラー PROとは? PreXion3D EXPLORER PROは、プレキシオン3DCBCTのフ

詳しく見る

column