歯周病と糖尿病の関係性とは?歯科から始める全身の健康管理

歯ぐきの腫れや出血といった歯周病の症状――それが、実は血糖値の悪化や糖尿病の進行と深く関係していることをご存じでしょうか。

近年、歯周病と糖尿病の「相互悪化」が医学的にも注目され、歯科と内科の連携による予防医療が求められています。

本記事では、歯周病と糖尿病がどのように関係し合うのか、そのメカニズムや臨床エビデンス、さらにセルフケアの方法や歯科から始められる予防医療の最新情報をわかりやすく解説します。

健康は口元から――その第一歩を、ぜひここから踏み出してみませんか?

当院のTHP(重度歯周病根本的改善プログラム)の特徴について詳しくみる

目次

歯周病と糖尿病はなぜつながる?──原因とメカニズム

糖尿病が歯周病を悪化させる仕組み

糖尿病による高血糖状態は、血管の内皮細胞にダメージを与え、末梢血管が狭くなったり硬化したりする「微小血管障害」を引き起こします。

これにより、歯ぐきの毛細血管にも栄養や酸素が十分に届かず、免疫細胞も機能低下します。

また、高血糖は白血球のケモタクシス(感染部位への移動)や貪食能力を鈍らせ、歯周病菌への抵抗力が低下します。

さらに、糖尿病ではコラーゲン代謝が障害され、歯周組織の修復機能も衰えます。

結果、歯周ポケットが深まり、歯槽骨が吸収されやすくなるため、歯周病が進行しやすくなります。

歯周病がインスリン抵抗性を高める流れ

歯周病によって、口腔内に炎症性サイトカイン(TNF‑α、IL‑6、IL‑1βなど)が大量に放出され、その一部が血流に乗って全身に巡ります。

特にTNF‑αはインスリン受容体のシグナル伝達を阻害し、筋肉や脂肪細胞におけるグルコース取り込みを妨げます。

これにより、インスリンの感受性が低下し、血糖値が上昇します。

慢性炎症が蓄積することで、インスリン抵抗性が固定化され、糖尿病の重症化につながる悪循環が始まるのです。

慢性炎症が全身に与える影響

歯周病は局所的な口腔の炎症に留まらず、慢性的に炎症性物質が血流に入り込むことで、全身に悪影響を及ぼします。

例えば、炎症性サイトカインは動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。

また、妊娠中の歯周炎は、早産・低体重児出産の確率を上昇させます。

さらに、アルツハイマーなどの神経変性疾患にも関連が指摘されており、「歯の健康=全身の健康」の重要性が改めて浮き彫りになります。

臨床データで見る相互作用の実証

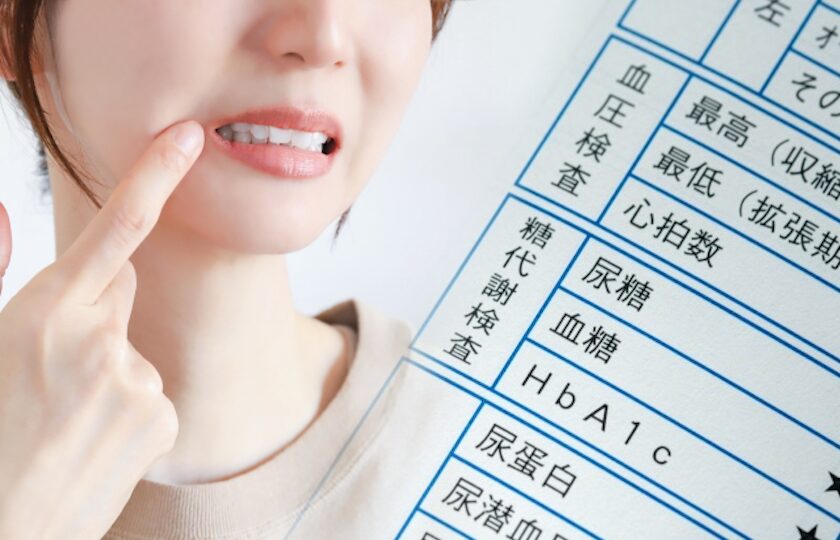

多くの臨床試験では、歯周病治療を受けた患者でHbA1cが0.4~0.6%低下することが報告されています。

これは、医薬品(例:経口血糖降下薬)を併用したケースと同等の改善幅です。

さらに、治療を継続した患者では、再発リスクの低下や感染症の予防効果も確認されています。

このように、歯周治療は糖尿病の重症化を防ぐ上で、単なる補助ではなく「重要な治療要素」として認識されています。

臨床エビデンスで見る「相互悪化」の実情

HbA1c悪化と歯周病の相関研究

大規模な地域疫学研究では、糖尿病患者のうち歯周病の重症度が高い人ほど、HbA1cが0.7%以上高い傾向がみられました。

特に中等度以上の歯周病を伴う患者は、合併症の出現率も高く、「口の病気」が糖尿病治療の進捗に深刻な影響を与えるエビデンスが得られています。

治療介入でHbA1cが改善した事例

ある研究では、糖尿病患者に対して週に1回のスケーリングやルートプレーニングなど、歯周基本治療を継続的に実施した結果、HbA1cが平均0.5%低下し、さらにCRPや炎症性サイトカインも10~20%程度低下しました。

これは、継続した歯科ケアが血糖管理に直接効果をもたらすことを示しています。

炎症指標(CRP等)の推移比較

治療前後でCRPが30〜50%ほど改善された報告があり、特に歯ぐきからの出血が頻繁だった患者では、炎症の減少が視覚的にも数値的にも明らかにされました。

このような改善は、心血管疾患リスクの低減にもつながると考えられています。

メタ分析から見る有効性の根拠

2013年に発表された複数のランダム化比較試験(RCT)を統合したメタ分析では、「歯周治療介入群においてHbA1cが0.29~0.48%改善された」と報告されました。

この結果は、世界保健機構(WHO)やアメリカ糖尿病学会(ADA)が歯周治療を糖尿病管理の重要な一環として推奨する根拠にもなっています。

セルフチェックとセルフケアの具体策

歯ぐきから出血?セルフチェック法

歯周病は初期段階では自覚症状が乏しいことが多いため、セルフチェックによる早期発見が極めて重要です。

以下のチェック項目に1つでも当てはまれば、早めの歯科受診をおすすめします。

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯ブラシ時に出血する

- 朝起きたときに口の中がネバつく

- 口臭が気になる

- 歯が長くなったように感じる(歯ぐきの退縮)

- 硬いものが噛みにくい

これらはすべて歯周病のサインであり、放置することで骨が溶け、歯の動揺や脱落に至る危険もあります。

正しいブラッシングとフロス習慣

自己流のブラッシングでは、歯垢(プラーク)の約40%しか除去できないという報告があります。

正しいブラッシングでは、歯と歯ぐきの境目(歯肉溝)に毛先を45度の角度で当て、細かく振動させるように磨くのが基本です。

さらに、歯ブラシでは届かない歯間部の汚れにはデンタルフロスや歯間ブラシの使用が必須です。

特に糖尿病患者は免疫力が低下しているため、プラークを1日でも溜めない「ゼロベースの口腔ケア」が求められます。

生活習慣(食事・運動・禁煙)の改善法

口腔ケアと合わせて、生活習慣の改善も不可欠です。

具体的には以下の3点が鍵になります。

- 食事:砂糖や精製炭水化物を控え、食物繊維や発酵食品を積極的に摂ることで、血糖と腸内環境を改善

- 運動:有酸素運動(ウォーキング30分/日)でインスリン感受性を上げる

- 禁煙:喫煙は歯周病の最大の危険因子の1つ。禁煙により治癒力・免疫力が回復します

これらの習慣は歯周病予防だけでなく、糖尿病の進行抑制にも密接に関連しています。

定期歯科・検診のタイミング

歯科での定期検診は「3ヶ月に1回」が理想的とされています。

これは、プラークが歯石化する前に除去できるタイミングであり、炎症の再発を防ぐ黄金周期といえます。

特に糖尿病患者やハイリスク層は、歯周ポケットの測定やレントゲンによる骨の評価も含めた定期的なスクリーニングが不可欠です。

歯科から始める、あなたの予防医療

「歯科から始める予防医療」とは

これまで予防医療は「内科主導」で考えられることが多くありましたが、最近では「歯科からのアプローチ」が新しい潮流となっています。

なぜなら、口腔は「全身の入口」であり、細菌や炎症が全身疾患の引き金になることが明らかになっているからです。

特に歯周病菌は、血流に乗って心臓や腎臓、脳にまで影響を与える可能性があります。

歯科が行う予防医療とは、単なる虫歯や歯周病予防ではなく、「生活習慣病を口から予防する」という包括的な医療モデルです。

予防の実践ステップ(検査→ケア→維持)

- 検査:歯周ポケット検査、細菌DNA検査、バイオフィルム評価などにより、個々のリスクを明確化

- ケア:歯石除去、バイオフィルム破壊、生活指導を中心とした歯周基本治療

- 維持:定期的な再評価と必要に応じた再治療+ホームケアの強化

これらをPDCAサイクルのように繰り返すことで、疾病の“未病”段階からコントロールが可能となります。

「歯科から始める予防医療」記事への導線

さらに詳しい実践方法、導入施設、成功事例などは、別記事「歯科から始める予防医療」にて詳しくご紹介しています。

ぜひ合わせてご確認ください。

THP(トータルヘルスプログラム)の視点から見た予防

THPが対処する“原因菌”アプローチとは

THPでは単なるスケーリングではなく、マイクロバイオーム検査で細菌種を特定、原因菌を狙い撃つ精密治療を行います。

THP導入の流れと治療ステップ

- 初診・検査(口腔内菌種、血糖、炎症指標)

- 治療計画(菌種別プロトコル)

- クリーニング+ホームケア指導

- 経過観察+再検査

このサイクルを繰り返すことで、原因から健康を守るアプローチが可能になります。

「初めての方へ:THPの流れとよくある質問」

THPの詳細フロー、費用、よくある質問については別記事で詳しく解説しています。

ぜひご一読ください。

◼︎THP詳細ページ:https://www.katou-dent.com/thp/

患者様の声・成功事例(簡易紹介)

- 「歯ぐきの腫れが改善し、HbA1cも安定した」

- 「長年悩んだ口臭が気にならなくなった」

など、実体験に基づく喜びの声が多数あります。

よくある質問(FAQ)──「歯周病と糖尿病」編

糖尿病がなくても歯周病になりますか?

はい、糖尿病がなくても歯周病になる可能性は十分にあります。

歯周病は、歯と歯ぐきの間に溜まったプラーク(歯垢)内の細菌によって引き起こされる炎症性の病気で、主な原因は口腔内の清掃不足です。

喫煙やストレス、免疫力の低下、遺伝的要因も関与します。

糖尿病があると免疫機能の低下や血流障害により歯周病が悪化しやすくなりますが、健康な人でも日常のオーラルケアを怠ると発症リスクは十分あります。

したがって、糖尿病の有無にかかわらず、毎日の歯磨きと定期的な歯科検診が重要です。

HbA1cに影響するくらい歯ぐきのケアって大事?

はい、非常に大事です。

歯周病が進行すると、炎症により全身に炎症性物質(サイトカイン)が放出され、インスリンの働きを妨げます。

その結果、血糖コントロールが難しくなり、HbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が悪化することがあります。

近年の研究では、歯周病治療によりHbA1cが0.4〜0.6%程度改善する可能性があることが報告されています。

これは糖尿病治療においても無視できない影響であり、歯ぐきのケアが糖尿病管理に直結することを示しています。

口腔ケアは、全身の健康を守る重要な一歩です。

セルフケアだけで予防できる?

セルフケアは歯周病予防の基本ですが、それだけでは完全に予防するのは難しいとされています。

自宅での歯磨きやフロスの使用は重要ですが、どうしても取りきれない歯石やバイオフィルムが歯の根元や歯周ポケットに残ってしまいます。

これらは歯科医院での専門的なクリーニング(PMTCなど)でないと除去できません。

また、初期の歯周病は自覚症状が少ないため、定期的な歯科受診で早期発見・早期治療を行うことが不可欠です。

セルフケア+プロのケアの併用が、効果的な予防法といえるでしょう。

歯科で「THP」を受けられるタイミングは?

THP(トータルヘルスプログラム)は、歯周病をはじめとする全身の健康と口腔の健康を統合的に考える予防プログラムです。

THPの受診タイミングは、歯科医院によって異なりますが、初回のカウンセリングや歯科検診の際に案内されることが多いです。

特に歯周病や糖尿病のリスクがある方、あるいは再発を繰り返している方には、初期の段階からTHPを導入することが推奨されます。

口腔内だけでなく、生活習慣や食事、睡眠などをトータルで評価・改善していくため、健康維持に対して高い効果が期待できます。