朝起きてすぐ歯磨きをしないリスク──あなたの腸と脳に潜む“静かな炎症”とは?

「朝起きてすぐ、まず何をしますか?」

コーヒー?お水?朝ごはん?――その前に“歯磨き”を忘れていませんか?

実は、起床直後の口腔内には一日のうちで最も多くの歯周病菌が増殖しており、そのまま飲食すると腸や脳にまで悪影響を及ぼす可能性があることが、最新の研究で明らかになってきました。

この記事では、

- なぜ「起床後すぐに歯磨き」が全身の健康につながるのか?

- 飲み込まれた歯周病菌が腸内環境を壊し、全身疾患を引き起こすメカニズム

- 精密予防医療「THP」でそのリスクをどう“見える化”し、改善するか

これらを丁寧に解説します。あなたの健康寿命を守る、たった1つの朝習慣の話です。

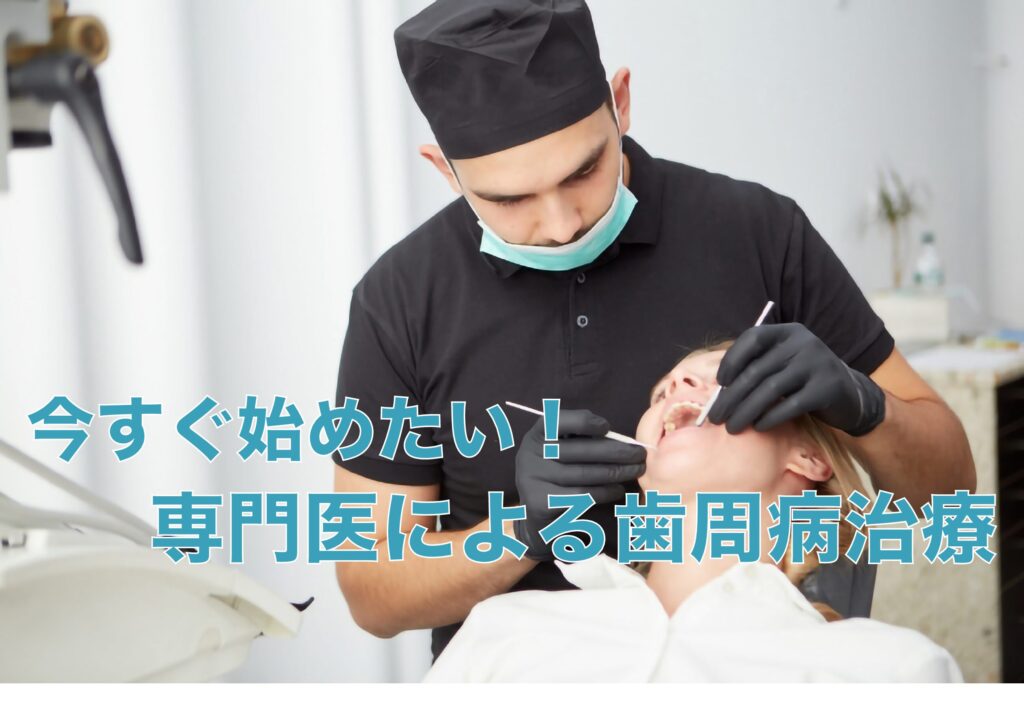

当院のTHP(重度歯周病根本的改善プログラム)の特徴について詳しくみる

目次

朝の口の中は「一日の中で最も汚れている」

就寝中は唾液の分泌が減少し、細菌が爆発的に増殖

睡眠中、人は無意識に口を開け、唾液分泌がほぼ停止します。

自浄作用が機能せず、歯周ポケットに残った細菌が爆発的に増殖する時間帯――それが「起床直後」です。

特に、歯周病菌(P. gingivalisなど)は増殖速度が早く、朝の口腔内はその人の一日で最も細菌が多く汚れている状態といわれています。

つまり、起きてすぐに歯磨きをしないことは、細菌がピークに達した状態で飲食や水分を摂るという、見えないリスクを日常化しているのです。

なぜ“朝食後に磨く”ではダメなのか?

「どうせ朝ごはんのあとに磨くから」と後回しにする人も多いですが、その間に口腔内の細菌を飲み込んでしまうのが問題です。

胃腸がまだ動き出していない起床直後は、胃酸による殺菌力も万全ではありません。

最新の研究では、歯周病菌の一部(特にPG菌など)が腸に届き、腸内細菌に影響を与える可能性があるとされ、実際に腸内定着の報告もあります。

毎朝その状態が続くことで、少しずつ腸内細菌層に悪影響が蓄積し、免疫・代謝・認知機能にまで波及する可能性があるのです。

そのまま飲食=細菌を“腸”や“脳”に送り込むリスク

腸内細菌層が歯周病菌で“ディスバイオシス”に

唾液に含まれる歯周病菌が腸に到達し、腸内細菌バランス(腸内フローラ)を乱すことが分かっています。

これにより腸内は慢性的な炎症状態=「ディスバイオシス」に。

腸内環境は全身の免疫や代謝、さらにはセロトニン生成(精神の安定)にも関わるため、口腔細菌の影響は決して口の中だけにとどまりません。

歯磨きせずに水を飲む=細菌を「飲み干す」

寝起きにコップ一杯の水を飲むことが健康に良いとされますが、歯磨き前に水を飲む=口腔内の細菌をそのまま胃や腸へ送る行為です。

「水くらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、最近の研究では、腸内に取り込まれた歯周病菌が長期的に悪影響を及ぼす可能性があると判明しています。

腸内細菌の乱れが全身疾患に直結するというエビデンス

歯周病菌と腸内環境の“連環悪化”が示すセンセーショナルな研究報告

新潟大学の山崎和久名誉教授が2023年に発表した論文「歯周病と全身疾患の総合作用を口腔腸連環から考える」では、歯周病菌と腸内細菌の関係性が極めて深いことが明らかになりました。

この研究では、歯周病に関連する全身疾患と、腸内細菌異常に関連する疾患がほぼ一致しているというセンセーショナルな事実が報告されています。

オーバーラップが確認された疾患リスト

- 脳卒中、脳梗塞

- アルツハイマー型認知症

- 冠動脈心疾患、心筋梗塞

- 膵臓がん、大腸がん、直腸がん

- 慢性腎疾患、炎症性腸疾患(IBD)

- 新型糖尿病、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)

- 関節リウマチ、骨粗鬆症

- 早産、低体重児出産

これらは感染症のように明確な「原因病原体」があるわけではなく、多因子的な疾患群です。

その中に口腔内の歯周病菌が腸内細菌を乱す要因として明記されたことは、医療界にとって非常に重要な警鐘といえます。

さらに、2019年に発表されたアメリカの研究では、アルツハイマー病患者の脳の96%から歯周病菌(P. gingivalis)の出す毒素「ジンジパイン」が検出されたという衝撃的な結果も示されました。

この酵素は脳機能を損傷させる可能性があるとされ、翌2020年には日本の国立長寿医療センターも同様のリスクを報告しています。

残っている歯が逆にリスクになる というparadox

日本歯科医師会が推進する「8020運動(80歳で20本以上の歯を残そう)」はとても意義ある目標ですが、“歯が残っている=健康”ではありません。

口腔ケアが行き届かず、管理されていない歯が残ることで、歯周病が進行し、結果として腸や脳に悪影響を及ぼすという逆説が現代では起こっているのです。

特に介護施設などでは、グラグラで清掃困難な歯が細菌繁殖の温床となり、全身状態を悪化させる原因になっているケースも多く報告されています。

つまり、「歯を残す」ことと「清潔に管理された口腔内」を維持することは別問題であり、自分で口腔衛生を保てなくなった場合には、むしろ積極的な抜歯やプロケアによって環境を整える必要があるという認識が必要です。

THPでリスクを“数値化”し、先手を打つ

こうした「口→腸→全身」への影響ルートを抑えるには、THP(トータルヘルスプログラム)のように、唾液・細菌・炎症指標・生活習慣を包括的に診断する体制が非常に有効です。

- PG菌(P. gingivalis)の定量検査

- 唾液pH・緩衝能の測定

- 歯周ポケットの深さと出血リスクの評価

- 生活習慣スコアによるセルフケア指導

これらを組み合わせた「数値に基づいた予防医療」が、腸内環境や認知症リスク、炎症性疾患の予防に役立つ時代が来ているのです。

THPでできる“口腔由来のリスク”の見える化

口腔細菌・炎症・唾液の状態を数値で把握

THP(トータルヘルスプログラム)では、従来の“見た目や経験に頼った診断”から一歩進み、科学的根拠に基づいた数値診断を取り入れています。

具体的には以下のような検査を組み合わせて、口腔内の健康状態を可視化します。

- 唾液検査:分泌量、緩衝能、pH、細菌活性を測定し、虫歯・歯周病・ドライマウスのリスクを診断。特に寝起きやストレス時の唾液量が重要な指標となります。

- 位相差顕微鏡検査:歯垢や舌苔から採取した細菌をリアルタイムで観察。スピロヘータなどの歯周病原菌の動きや量が視覚的に確認できます。

- DNA検査(リアルタイムPCR):PG菌(P. gingivalis)などの悪玉菌の種類と数量を正確に測定。将来的な疾患リスクとの関連性を把握できます。

- 炎症マーカー測定:唾液中や歯周ポケット内の炎症レベル(IL-6、TNF-αなど)を評価し、全身への波及リスクを予測します。

これらの検査は患者ごとに異なる口腔リスクを“数値化”することで、予防対策を個別最適化できるのが最大の利点です。

腸内環境や全身疾患に波及するリスクを早期カット

「歯周病は口だけの病気ではない」――この認識はすでに医療界では常識となっています。

PG菌などの病原性細菌は、単に歯ぐきを攻撃するだけでなく、血流に乗って腸・脳・心臓など全身の組織に波及することが数多くの論文で報告されています。

THPではこの全身リスクを根本から断ち切るため、定着する前に細菌バランスを改善し、炎症を抑制するアプローチをとります。

そのために行われるのが:

- プロフェッショナルケア:バイオフィルム除去、PMTC、レーザー殺菌、抗菌薬投与など

- 生活習慣カウンセリング:食事、睡眠、ストレス、ブラッシング指導を一体化

- 定期再評価とフィードバック:検査データに基づく再計測と進捗管理

特に「朝起きてすぐの歯磨き習慣」などの見直しは、日常のセルフケアを根底から見直すための大切な入り口です。

THPは“自分の体の状態を知る→日常を変える→未来を守る”までをサポートする、まさに新しい予防医療のかたちなのです。

よくある質問(FAQ)

Q:朝食後に歯磨きすれば十分では?→ 食後はエナメル質が酸に弱くなるため、すぐの歯磨きは推奨されません。起床後の歯磨き+食後のうがいがベストです。

Q:子どもや高齢者にも有効ですか?→ はい。むしろ免疫力が不安定な人ほど口腔内の菌バランスが全身に影響しやすいため、全世代で重要です。

Q:歯周病が腸にまで影響するなんて信じられません。→ 歯周病菌(特にPG菌)は、胃酸を耐え抜き、腸に定着する“耐酸性”があるとされています。これにより腸内細菌バランスが崩れ、慢性疾患の引き金になる可能性が報告されています。

まとめ&今できるアクション

- 起床直後の口腔内には「一日の中で最も多くの歯周病菌」がいる

- 飲食前に歯磨きをしないと、腸内フローラを乱し、全身疾患を誘発するリスクあり

- そのリスクを可視化・予防できるのが「THP(トータルヘルスプログラム)」

- 健康寿命を延ばす鍵は、“朝イチの歯磨き”にある

- 朝の歯磨きは、口だけでなく腸や脳、免疫機能の保護にもつながる

- 毎朝「歯ブラシを手に取る」たった一歩が、長期的な健康への投資になる

- THPのような科学的アプローチで、リスクを見える化し、行動へ変える