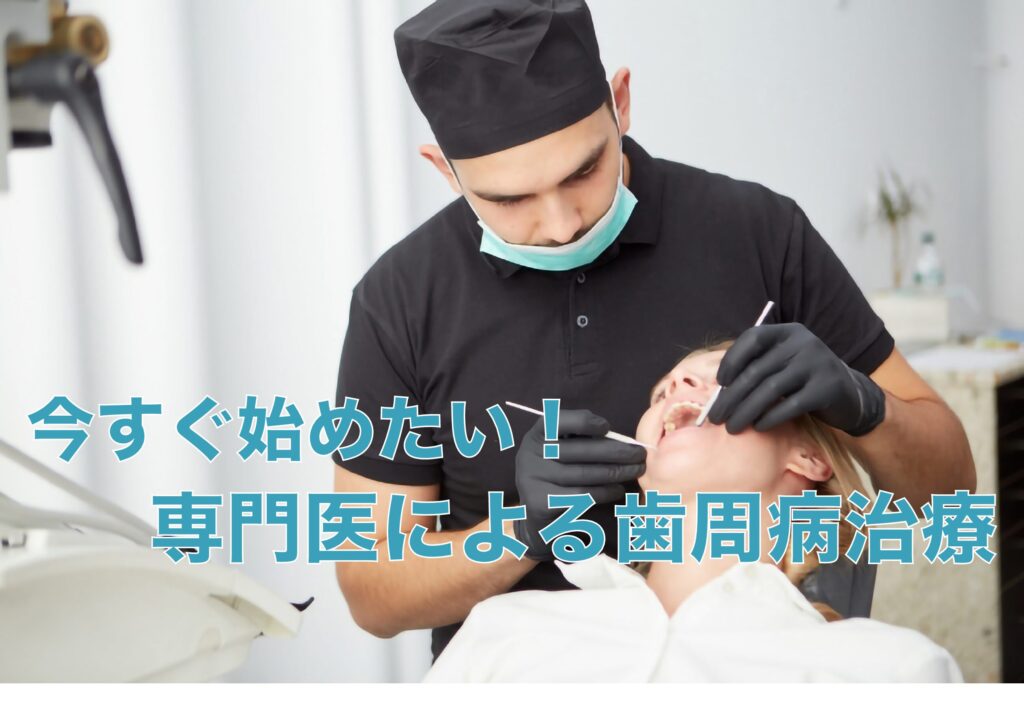

歯周病に「飲み薬」は効くのか?──その限界と、再発を防ぐ新しい選択肢

「歯周病に飲み薬が効くって聞いたけど本当?」

一部のクリニックで処方される“歯周病の飲み薬”──実はこれは補助的な対処法にすぎません。

- 飲み薬の正しい役割とは?

- なぜ再発しやすいのか?

- 本当に歯周病を“根本から改善”するにはどうすれば?

この記事では、歯周病における飲み薬の有効性と限界を丁寧に解説しながら、近年注目されている精密な細菌検査を用いた新しい予防アプローチにも触れていきます。

当院のTHP(重度歯周病根本的改善プログラム)の特徴について詳しくみる

目次

歯周病の飲み薬って、どんなもの?

抗生物質(ジスロマックなど)の目的

歯周病の飲み薬としてよく使われるのが「ジスロマック」などの抗生物質です。

これらはマクロライド系に分類され、細菌のタンパク合成を阻害して一時的に歯周病菌を抑える作用があります。

特に、急性症状(歯ぐきの腫れ・痛み・膿が出るなど)が出ているときに有効で、短期的には炎症や症状の緩和が期待できます。

ただし、これは“根本治療”ではなく応急処置です。

症状が治まったからといって、原因菌やバイオフィルムが完全に除去されたわけではありません。

飲み薬だけでは完治しない理由

抗生物質は血流や唾液を通じて口全体に作用しますが、歯周ポケットの深部に定着した細菌の巣(バイオフィルム)には届きません。

バイオフィルムは細菌同士が作る“保護バリア”で、歯ブラシや薬が入りにくく、抗生剤への抵抗力も高いのです。

そのため、飲み薬だけでは一時的な症状改善にすぎず、数日〜数週間で再発するケースが非常に多いのが現状です。歯石除去(スケーリング)や歯周ポケット洗浄などと組み合わせてこそ、治療効果が発揮されます。

再発の原因は「見えない菌」と「習慣のズレ」

バイオフィルムの“再構築”が始まる

治療後に痛みや出血が治まっても、安心はできません。

バイオフィルムは除去後3〜7日で再形成されるとされ、油断するとすぐに元の状態に戻ってしまいます。

この再構築を防ぐには、継続的なプロケア+正しいセルフケアの両立が不可欠。

飲み薬で一時的に菌数を減らしても、環境(プラーク・歯石・食習慣)が変わらなければ、菌は再び繁殖します。

セルフケアの「質」が再発を左右する

毎日歯を磨いているのに再発する人と、再発しにくい人の差は「ケアの質」にあります。

- 歯ブラシの際は適切なブラッシングができているか?

- フロスや歯間ブラシを使っているか?

- 舌苔や唾液環境も意識しているか?

こうした細かい要素が、歯周病の進行を止めるか、加速させるかを決めるカギになります。

見えないリスクを“見える化”する新しい歯科の動き

最近の歯科では“唾液”や“菌種”を検査する

一部の先進的な歯科クリニックでは、歯周病の診断に唾液検査・細菌DNA検査・炎症マーカー測定を導入しています。

例えば:

- 唾液のpHや緩衝能 → 虫歯・歯周病へのなりやすさ

- DNA検査 → 歯周病菌の種類(PG菌・T.forsythia等)の特定

- 炎症マーカー(IL-6、CRP) → 全身疾患リスクの判断材料に

これにより、「自分はなぜ歯周病が再発するのか」「薬が効きにくいのはなぜか」といった原因を客観的に理解できるようになります。

「飲み薬の効果がある菌」も、特定できる時代に

近年では、抗生物質が効きやすい菌とそうでない菌が明らかになってきました。

たとえば、

- PG菌(P. gingivalis) → ジスロマックが比較的効果的

- Fusobacterium nucleatum → 薬剤耐性が高く、物理的除去が重要

このように、飲み薬を効かせるには、口腔内の菌を知ったうえで対策をしていくという時代に突入しています。

再発を防ぐ“根本治療”に必要な3つの視点

① 原因菌の“種類と量”を見極める

歯周病は、見た目や症状だけで判断できる時代ではありません。

同じ“歯ぐきの腫れ”でも、原因となる菌が違えば治療法もセルフケアの方法も変わります。

位相差顕微鏡やリアルタイムPCRを活用することで、一人ひとりに合った予防プログラムの設計が可能になります。

② 口腔内だけでなく「体全体の炎症」を意識する

歯周病は「ローカルな病気」ではなく、全身に炎症を波及させる慢性疾患と認識されています。

歯ぐきから入り込んだ細菌やサイトカインは、血流に乗って脳や腸、心臓にも届き、

- 認知症

- 心筋梗塞

- 糖尿病の悪化

などと深く関係していると報告されています。

③ 生活習慣と口腔ケアを統合することが重要

本当に再発を防ぐには、治療だけでは不十分です。

食事の質、睡眠の質、ストレス管理、禁煙など、口腔外の生活全体が歯周病リスクに直結しています。

“歯医者に行けば大丈夫”という考えを手放し、日常の過ごし方そのものを見直すことが、再発予防の近道です。

これらすべてを包括的に取り入れたのが、トータルヘルスプログラム(THP)という考え方です。

“歯周病”という入口から、“全身の健康”を見つめ直す──今、その必要性がますます高まっています。

まとめ|“薬”よりも“理解”が効く時代へ

- 飲み薬は補助として有効だが、単独では再発リスクが高い

- 再発を防ぐには、菌の種類・生活習慣・全身炎症の3つを同時に見直す必要がある

- 検査と予防を組み合わせた数値に基づくケアが、今後のスタンダードに

- 「THP」のような多面的な取り組みが、ようやく“本当の改善”へと導く時代へ