ドライマウス(口腔乾燥症)完全ガイド|歯周病・口臭を防ぐ対策と治療法

「最近口が渇きやすい」「口臭が気になる」「歯茎が腫れやすい」 そんな症状でお悩みではありませんか?

これらの症状は、ドライマウス(口腔乾燥症)が原因かもしれません。

日本人の約8人に1人が該当するとされるドライマウスは、単なる口の渇きではなく、歯周病や口臭の根本原因となる深刻な症状です。

この記事では、ドライマウスの原因から効果的な対策まで、歯科医師監修のもと詳しく解説します。

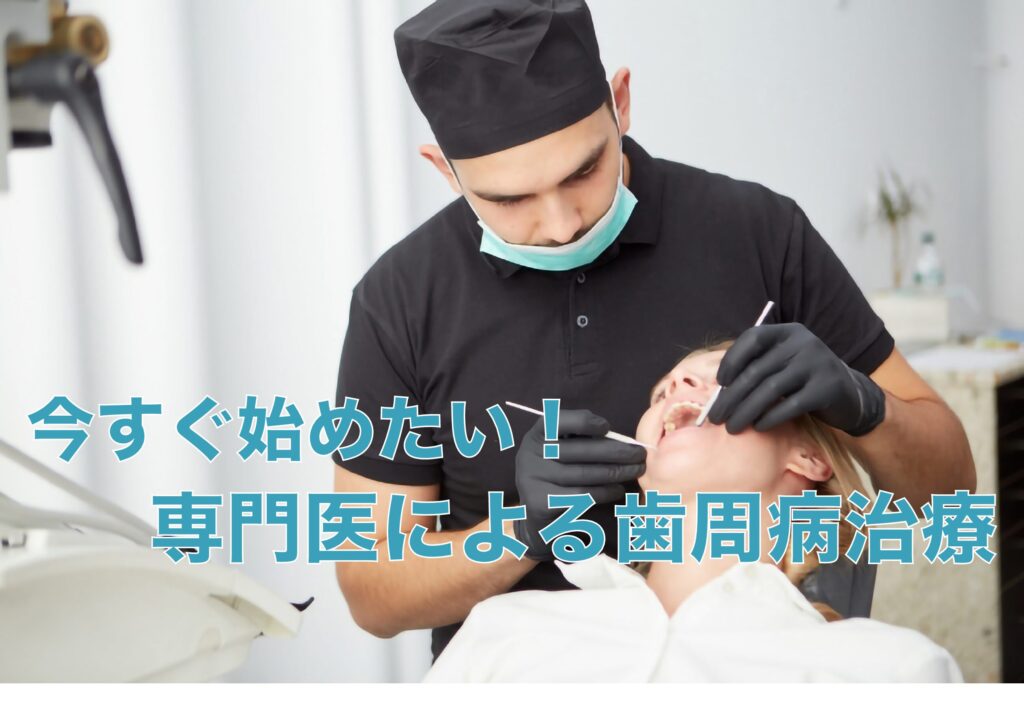

当院のTHP(重度歯周病根本的改善プログラム)の特徴について詳しくみる

目次

ドライマウス(口腔乾燥症)とは?原因と症状を徹底解説

唾液の減少が引き起こす深刻な口腔トラブル

唾液は99.5%が水分ですが、残りの0.5%には抗菌タンパク質、酵素、電解質など、口腔健康を守る重要な成分が含まれています。

唾液が減少すると以下のトラブルが発生します。

- 虫歯リスクの急激な増加(酸性中和能力の低下)

- 歯周病の進行(細菌繁殖の促進)

- 口臭の悪化(口腔内細菌バランスの崩壊)

- 咽頭感染症(口腔内自浄作用の低下)

特に根面カリエス(歯根の虫歯)や早期歯髄炎の発症率が高まり、歯の寿命に直接影響します。

ドライマウスの主な原因|薬の副作用が最多

ドライマウスの原因は多岐にわたりますが、特に多いのが以下の要因です。

薬剤性ドライマウス(最も多い原因)

- 抗ヒスタミン薬(花粉症・アレルギー薬)

- 降圧剤(血圧の薬)

- 抗うつ薬・精神科薬

- 利尿剤

- 鎮痛剤

その他の主要原因

- 加齢による唾液腺機能の低下

- 慢性ストレス(自律神経の乱れ)

- 口呼吸の習慣

- シェーグレン症候群などの自己免疫疾患

- 糖尿病

- 食生活の変化(柔らかい食事中心)

「隠れドライマウス」に要注意!自覚症状がない人も

実は、自覚症状がない「隠れドライマウス」の患者さんも多く存在します。

歯科検診で初めて唾液分泌量の低下を指摘されるケースが増えており、日本人の約25%が何らかの口腔乾燥症状を抱えている可能性があります。

特に50歳以上で継続的に薬を服用している方や慢性疾患をお持ちの方は、定期的な口腔チェックが重要です。

【セルフチェック】あなたのドライマウス度をチェック

以下の項目で、当てはまるものにチェックを入れてください。

日常生活での症状チェック

- 朝起きた時に口の中がネバネバする

- 夜中に口の渇きで目が覚める

- 水分なしでパンやクッキーが食べにくい

- 会話中に口の中がカラカラになる

- 唾液が少なく、飲み込みにくい

口腔内の状態チェック

- 舌の表面が白っぽく覆われている

- 舌がツルツルして乳頭(小さなボツボツ)が少ない

- 舌の端にひび割れがある

- 口の中が粘つく感じがする

- 口臭が以前より強くなった

食事・味覚の変化チェック

- 味が薄く感じるようになった

- 辛いものや酸っぱいものがしみる

- 食事中に頻繁に水を飲む

- 食べ物の味がよくわからない時がある

チェック結果:

- 0-2個:正常範囲内

- 3-5個:軽度ドライマウスの可能性

- 6-8個:中等度ドライマウスの疑い

- 9個以上:重度ドライマウスの可能性が高い

3個以上該当した方は、歯科医院での詳しい検査をおすすめします。

ドライマウスが引き起こす深刻な健康リスク

歯周病・虫歯リスクの急激な増加

唾液にはpH緩衝作用があり、口腔内を中性に保つ働きがあります。唾液が減少すると、

- 口腔内のpHが酸性に傾く時間が長くなる

- 歯のエナメル質が溶けやすくなる

- 歯周病菌の繁殖が促進される

- 歯茎の炎症が慢性化する

特に歯根面虫歯(根面カリエス)の発症率が健康な人の約3-5倍に増加するとの研究データがあります。

口臭悪化のメカニズム

ドライマウスによる口臭悪化の流れ

- 唾液分泌量の低下

- 口腔内細菌バランスの崩壊

- 嫌気性菌の増殖

- 硫黄化合物(VSC)の産生増加

- 強い口臭の発生

この口臭は通常の歯磨きだけでは改善しにくく、根本的な唾液分泌改善が必要です。

全身への影響|腸内環境と免疫力への関係

最新の研究では、ドライマウスが全身健康にも影響することが明らかになっています。

腸内フローラへの影響

- 口腔内の悪玉菌が腸まで到達

- 腸内細菌バランスの乱れ(ディスバイオシス)

- 慢性炎症状態の誘発

認知症・糖尿病との関連性

- 慢性的な口腔炎症が全身の炎症マーカーを上昇

- インスリン抵抗性の増加

- 認知機能低下のリスク増加

効果的なドライマウス対策・治療法

今すぐできる日常ケア

口腔保湿テクニック

- こまめなうがい(1日8-10回)

- 室内湿度の管理(50-60%を維持)

- 就寝時のマスク着用

- カフェイン・アルコールの制限

- 意識的な水分補給(1日1.5-2L)

唾液腺マッサージの方法

- 耳下腺マッサージ:耳の前を円を描くように軽く押さえる

- 顎下腺マッサージ:顎の下を親指で軽く押し上げる

- 舌下腺マッサージ:顎の先端内側を軽く押さえる

実施タイミング:食前・起床時・就寝前に各2-3分

咀嚼刺激による唾液分泌促進

効果的な咀嚼アイテム

- シュガーレスガム(キシリトール配合)

- 唾液分泌促進タブレット

- 昆布やスルメなどの噛み応えのある食品

咀嚼トレーニング:1回30回以上噛む習慣をつける

医療機関での専門治療

保険適用の治療選択肢

- 唾液分泌促進剤(セビメリン、ピロカルピン)

- 人工唾液(オーラルバランス、バイオティーンなど)

- 保湿ジェル・スプレー

- フッ素塗布(虫歯予防)

精密検査項目

- 唾液分泌量測定(安静時・刺激時)

- 唾液pH・緩衝能測定

- 口腔内細菌検査

- 血液検査(自己免疫疾患のスクリーニング)

唾液検査で見える化する口腔健康リスク

最新の唾液検査でわかること

定量測定項目

- 唾液分泌量(正常値:安静時1.5ml/分以上)

- pH値(正常値:6.8-7.4)

- 緩衝能(酸性中和力)

- 抗菌成分濃度(ラクトフェリン、リゾチームなど)

ドライマウスから見える全身疾患の兆候

唾液検査から以下の全身疾患リスクが推測できます。

- 糖尿病(唾液中グルコース濃度)

- シェーグレン症候群(抗核抗体)

- 慢性腎疾患(クレアチニン値)

- 心血管疾患(炎症マーカー)

トータルヘルスプログラム(THP)とは

THPの特徴

- 口腔と全身を統合的に診る新しい医療モデル

- 唾液・細菌・炎症・生活習慣を総合評価

- 個別化された予防プログラムの提供

- 定期的なモニタリングによる効果測定

よくある質問(FAQ)

A. 加齢も一因ですが、最も多い原因は薬の副作用です。抗ヒスタミン薬、降圧剤、抗うつ薬などの長期服用により唾液分泌が減少します。その他、ストレス、口呼吸、全身疾患なども関与します。

A. 両方重要です。分泌量だけでなく、唾液の緩衝能(pH調整力)や抗菌成分の濃度も口腔健康に大きく影響します。質と量の総合評価により、より正確なリスク診断が可能になります。

A. 市販の人工唾液や保湿スプレーは対症療法として有効ですが、根本的な改善には専門医による原因診断と治療が必要です。薬の調整や生活習慣改善も併せて行うことが重要です。

A. 長期間未治療のドライマウスは以下のリスクがあります。

- 虫歯・歯周病の急速進行

- 嚥下障害・誤嚥性肺炎

- 口腔感染症

- 栄養障害・QOL低下

- 全身の慢性炎症状態

A. まずは歯科での相談をおすすめします。必要に応じて口腔外科、内科、耳鼻咽喉科への紹介も行われます。シェーグレン症候群が疑われる場合は膠原病内科での精査が必要です。

まとめ|唾液ケアから始める予防歯科

唾液は健康のバロメーター

唾液は単なる水分ではなく、口腔衛生・消化・免疫・全身健康すべてに関わる重要な体液です。ドライマウスの早期発見・治療により、以下の効果が期待できます:

- 虫歯・歯周病の予防

- 口臭の改善

- 食事の質向上

- 全身疾患リスクの軽減

セルフチェックから始める健康習慣

- 日常的な口腔乾燥感のチェック

- 舌や口腔粘膜の観察

- 食事時の困難感の確認

- 定期的な歯科検診

専門検査で早期発見を

気になる症状がある方は、唾液検査による詳しい評価をおすすめします。早期発見により、より効果的な治療・予防が可能になります。